造智能机器人不只难在芯片,还有这些“卡脖子”难题

2019-12-13 来源:AI报道 作者:-

“机器人”(Robot)一词,最早出现在捷克作家卡雷尔·恰佩克(Karel Capek) 1920年的作品《罗索姆的万能机器人》中,用以形容虚构的机器人角色。

1954年,美国发明家乔治·德沃尔(George Devol)首度提出了工业机器人的概念,并申请了专利。至此,机器人正式进入工业领域。

2017年10月26日,沙特政府正式授予机器人“索菲亚”(Sophia)国籍,引起轩然大波。

尽管各界质疑声不断,但“网红”机器人吸睛的背后,代表了现代机器人的快速发展,更预示着AI正走进我们的生活。

毋庸置疑的是,在机器人的发展史上,任何技术都难以逾越AI的地位和影响。

如今,机器人作为AI技术落地的重要载体,正进入工厂、商场、饭店、交通枢纽、医疗、家居等我们生活的各个场景,提升便捷、高效的服务的同时,更带来了非比寻常的体验。

然而,AI与机器人的融合到底产生了怎么样的化学反应?

随之产生的智能机器人产业正面临怎么样的发展机遇和挑战?

要了解产业的发展,先要从读懂智能机器人的定义开始。

什么是智能机器人?

所谓智能机器人,“智能”必然是核心。

在融合AI技术之后,智能机器人也拥有了“思考”、“学习”的“大脑”,从而实现自主的认知和判断。除此之外,智能机器人还需要有感知能力、行动能力。

简单而言,真正意义上的智能机器人还应具备感知、认知、决策以及执行等基本能力。

这正符合AI的核心要素,可见智能机器人就是AI落地的最佳表现形式。

另一方面,与传统自动化机器人最大的区别在于,智能机器人的优势也相当明显。

例如,借助计算机视觉、人机交互、自然语言处理、机器学习等AI技术,让机器人的感官能力从“感觉”提升为“感知”;认知能力从被动的“调度知识”升级为主动的学习并“获取知识”;决策能力也从 “按照指令”也变为“自动决策”。

所以,只有具备AI技术,才能真正称得上是“智能机器人”。

然而,需要注意的是,智能机器人并不是一个虚拟的概念,仍然是一个实体的形式,需要落地。因此,类似于虚拟助手、在线客服、智能音箱等形式缺乏实体或行动能力,均不在智能机器人的范畴之内。

全球:产业链错综复杂、AI渐成核心

一直以来,机器人产业链错综复杂,不仅涉及机电一体化、数字化等不同领域,而且应用范围遍及制造业各个细分领域,更与实体经济深度融合。

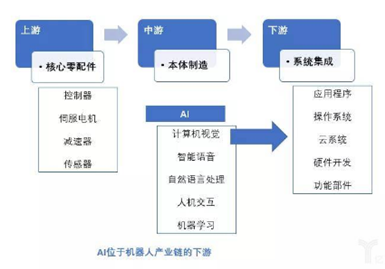

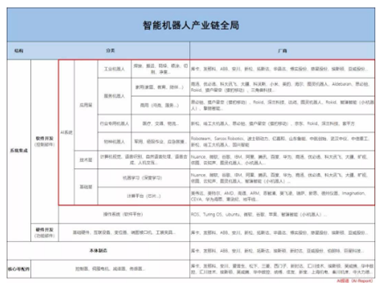

从产业链结构来看,智能机器人与传统机器人相似,产业链从上游的核心零配件到中游的本体制造,以及下游的系统集成。在引入AI技术后,位于下游的系统集成中的戏份被大大增加。其中,AI系统软件中的重要性已经超越了操作系统,依旧被分为三个层面,即基础层、技术层和应用层。

基础层和技术层包含底层的计算平台和核心技术,而应用层面向的则是各个细分应用场景。例如,工业机器人、服务机器人、行业专用机器人和特种机器人。服务机器人又分为家用和商用两大部分。

由此可见,智能机器人在原有核心零部件的基础上,增加了AI系统。作为整台机器人的“大脑”,赋予机器人更近似于人的感知、认知、决策和执行能力。并且,AI系统还针对每一个应用场景,实现全面的部署和优化,让机器人更好地为人类服务。

同时,由于机器人结构的复杂,AI系统还需要与其他部件和零配件进行协同和配合,才能带动这样一个复杂且精密的“庞然大物”。

但是,AI成为智能机器人产业核心的地位已经毋庸置疑。

从厂商的角度来说,目前全球机器人依旧是 “四大天王”(库卡、发那科、abb、安川)的天下。据统计,这四家外国厂商占据了全球约60%的市场份额,实力可见一斑。同时,在上游的控制器、伺服电机、精密减速器等核心零配件方面,头部厂商也依旧来自国外。

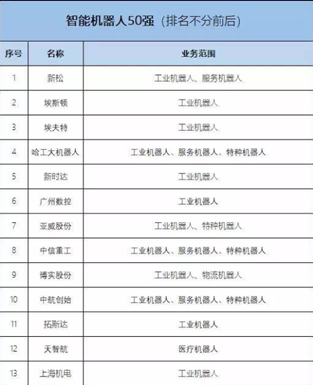

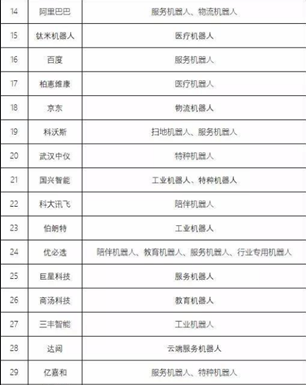

而在智能机器人快速发展的当下,尽管全球格局仍然没有改变,但中国力量正在崛起。

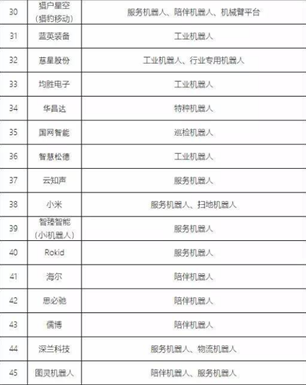

国内:服务机器人异军突起、中国力量不可小视

面对核心零部件依旧依赖外国进口的态势下,中国厂商选择了另辟蹊径。

依托AI技术,服务机器人成为突破口,尤其是家用的陪伴机器人、教育机器人以及商用机器人异军突起,掀起了智能机器人的新热潮。

事实上,服务机器人相比工业机器人、行业专用机器人,只需执行简单的动作或操作即可,复杂程度并不高。同时,借助人脸识别、自然语音处理、语音合成等AI技术,可以轻松实现问答、互动及教育等功能,带来新奇、有趣的使用体验,成为家庭、商场、交通枢纽、医院等场景的重要基础设施,极大地推动了智能机器人在国内的普及和发展。

同时,阿里、京东等电商及物流巨头纷纷通过机器人来取代传统人工分拣,甚至配送,以便加快效率和减少错误率,衍生出了物流机器人这一全新的“物种”。此外,医疗机器人、巡检机器人、扫地机器人等新形态层出不穷,在推动行业发展的同时,也促进了AI技术的商业化落地和实践。

然而,工业始终是界定和衡量一个国家综合实力的重要标准之一。因此,推动机器人在工业领域的应用依然是当务之急,工业机器人如何趁着智能机器人发展的大潮而崛起,成为行业高度关注的课题。

好在,以新松为代表的国内智能机器人厂商,通过自研和创新,正积极将AI技术与机器人相融合,深耕各大工业及行业场景,以挑战国外厂商的垄断地位。

然而,中国力量在崛起的过程中,仍旧难免遭遇“卡脖子”难题,智能机器人亦是如此。

摆正心态,思想万不可被“卡脖子”!

目前,我国AI正面临“缺芯少魂”的窘境,而机器人领域同样在控制器、伺服系统、精密减速器、传感器等核心零部件均受到国外厂商的制约。

可见,智能机器人需要同时应对AI和机器人两大领域的“卡脖子”困境。

然而,摆正心态、消除浮躁心态才是当务之急。

如今,国内科技界盛行“市场倒逼技术进步”的说法和理念,以解决市场需求为主导,忽略核心技术的研发,只求快速的商业化落地。

在这种心态下,以陪伴机器人、教育机器人为代表的服务机器人因专业性和技术程度普遍不高,一时间厂商扎堆、资本涌入、同质化产品充斥市场。

但是,从市场反馈来看,此类智能机器人被指充其量只能算是高级玩具,且应用的范围很窄。

显然,噱头已超过了实际的使用价值。

归根到底,国内厂商首先必须重拾本质,让机器人重回工具的初衷,开发出真正有价值、有利于人的产品,回归人的需求。其次,还是要沉下心来,专注于自主创新和技术攻关,聚焦AI算法、工业机器人等核心领域,依托国内完整的产业链结构,力求突破“卡脖子”难题。

简单来说,思想万不可被“卡脖子”,必须脚踏实地!

如今,在工业领域,智能机器人已经成为智能制造、工业互联网建设中不可或缺的重要工具,正承载着越来越重要的作用,推动我国制造业向数字化、智能化、个性化、定制化等新方向转型升级。与此同时,AI技术也正为工业注入新动能,促进智能制造这一全新应用场景的切实落地。两者可以说是相辅相成,缺一不可。

而在消费领域,相信服务机器人也会找到最适合、最合理的形态,以人为本,真正为人带来便利和全新的体验,从而推动全社会的发展。

无论如何,机器人是国之重器,更是AI真正的用武之地,切不可大意!

投稿箱:

如果您有机床行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部, 邮箱:skjcsc@vip.sina.com

如果您有机床行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部, 邮箱:skjcsc@vip.sina.com

更多相关信息